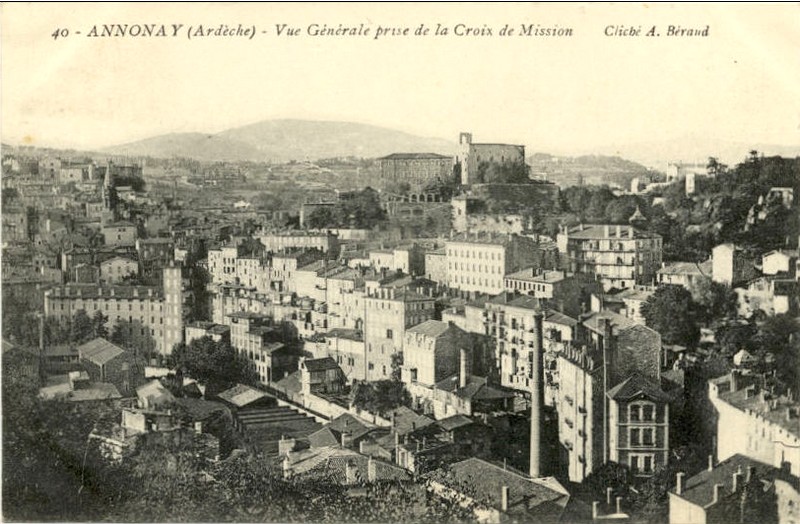

ANNONAY

Annonay (en occitan Anonai [anuˈnaj]) est une commune française située dans le département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Comptant plus de 16 000 habitants, Annonay est la commune la plus peuplée d'Ardèche. Ses habitants sont appelés les Annonéens

Histoire

Le premier écrit citant Annonay daterait de 403. Une chronique des archives de Vienne qualifierait la ville de bourgade « bâtie par de pauvres ouvriers parcheminiers égarés dans les montagnes du Haut-Vivarais ».

Un manuscrit aujourd'hui disparu : l’Histoire d’Annonay du Père Barthélemy Popon (fl. en 1743 ; curé d'Annonay, chanoine de Saint-Ruf), préciserait qu'Evance, évêque de Vienne, aurait fait construire sur l'emplacement de la place de la Liberté une église dédiée à sainte Marie ou Notre-Dame en 584.

Une charte de 790 (« Les statuts de l'Église de Vienne »), confirmée en 805, extraite du cartulaire de l'Église de Vienne, cite Annonay comme le siège d’un archiprêtré rural.

Au XIIIe et début XIVe siècle, la ville d'Annonay est une étape sur la route du pèlerinage vers la Vierge du Puy-en-Velay. En témoignent les hôtelleries pour pèlerins, les cinq monastères dont le couvent Sainte-Claire, celui des Cordeliers et les deux prieurés tel celui de Trachin.

En 1347 ou 1349, Annonay subit la peste noire qui sévit en Europe. Une grande partie de la population est décimée. Comme pour d'autres régions du Massif Central, des épidémies de peste reviennent à plusieurs reprises entre 1350 et 1450. À partir de 1365, deux consuls sont responsables de la ville.

Au cours du XVe siècle, Annonay s'affirme comme un carrefour commercial : exportation de vin, échanges entre la Vallée du Rhône, le Dauphiné et la montagne, grâce aux muletiers ; la tannerie se développe en profitant des eaux de la Deûme.

XVIIee et XVIIIee siècles : En 1685, la révocation de l'édit de Nantes impose aux protestants, qui représentent à cette époque 50 % de la population de choisir entre s'exiler, abjurer ou continuer à pratiquer leur religion dans la clandestinité. Ce sont surtout des artisans, des industriels, des vignerons et les commerçants. Un siècle plus tard, un recensement montre qu'il ne reste que 7 % de protestants, en majorité issus des classes supérieures.

L'industrie papetière s'implante à Annonay au XVIIe siècle, avec les Montgolfier, papetiers originaires d'Ambert, installés à Vidalon-lès-Annonay (aujourd’hui hameau de la commune de Davézieux). Les Johannot, autre famille auvergnate, est installée depuis 1634 à Faya.

En 1780, la production industrielle de la ville est florissante : 25 000 peaux de vaches, 500 000 peaux de moutons sont traitées par les tanneries. Les usines de papier produisent 300 tonnes de papier. Les papeteries Montgolfier engagent les meilleurs ouvriers, ce qui provoque une raréfaction de la main-d’œuvre, et des demandes pour que les salaires augmentent.

En 1781, le bailliage devient sénéchaussée.

En 1782 le 14 décembre, la première montgolfière inventée par Étienne et Joseph Montgolfier, s'élève à Vidalon-lès-Annonay. Elle est constituée d'un grand sac de papier doublé de toile placé au-dessus d'un feu de paille mouillée et de laine. Elle reste cependant une expérience privée, le premier envol public et officiel d'une montgolfière a lieu le 4 juin 1783 depuis Annonay, très exactement depuis la place des Cordeliers, devant un public où se trouvent les membres des États particuliers du Vivarais. Plusieurs autres inventions sont à mettre au compte de Joseph Montgolfier : le bélier hydraulique, le mode de fabrication du papier vélin et du papier filtre, appelé papier joseph.

Annonay se développe grâce au commerce. Celui-ci profite du réseau routier amélioré (à la suite de la révolte des camisards).

XIXee siècle : Durant la première moitié du XIXe siècle, le besoin en main-d’œuvre des industries papetières et du cuir attire à Annonay des populations des campagnes environnantes. Le nombre d’habitants double pour passer de 5 550 en 1801 à 11 398 en 1846. La physionomie de la ville change avec l’aménagement ou le percement de nouvelles rues rapidement commerçantes. Un nouvel hôtel de ville est construit dans un quartier en développement.

Le 26 février 1848, les ouvriers de la ville manifestent violemment leur soutien aux révolutionnaires parisiens (journées de février 1848), avec notamment le caillassage des résidences des notables. L’armée ramène l’ordre.

La mégisserie produit des peaux de qualité, notamment pour les gants haut de gamme fabriqués à Grenoble. En 1870, la mégisserie annonéenne traite 8 millions de peaux et emploie trois mille ouvriers soit 50 % des hommes de la ville.

Pourtant, l'amélioration du réseau routier, la création des premières lignes de chemin de fer, mettent fin au rôle d'Annonay en tant que centre commercial pour l'arrière-pays montagneux. Ce dernier est désormais directement en relation avec Saint-Étienne. Les échanges est-ouest qui avantageaient Annonay sont remplacés par des échanges nord-sud qui suivent en particulier la vallée du Rhône. Désormais à l'écart, Annonay, bien que ville natale de Marc Seguin, ne sera reliée au chemin de fer que par une ligne secondaire.

Dans le contexte social agité de la fin du Second Empire, une grève mobilise plus de 1500 ouvriers de la mégisserie.

La guerre franco-prussienne de 1870 gèle les exportations : les stocks des usines d'Annonay sont pendant un temps bloqués à Paris. Cette crise amorce le déclin de la mégisserie à Annonay, accentuée par la faiblesse des investissements industriels. Plus de 2 000 salariés sont licenciés et vont trouver du travail dans d'autres régions.

De nouveaux procédés de fabrication de papier sont mis en place, la production se spécialise. La papeterie emploie 1 500 personnes vers 1875. Une telle activité nécessite beaucoup d’eau, elle est fournie depuis 1867 par la retenue réalisée sur le Ternay. Son eau est distribuée aux habitants grâce à des bornes-fontaines réparties dans chaque quartier.

Tandis que l’on commence à voir apparaître la vie associative moderne avec la création des premiers clubs sportifs comme l’Annonéenne, société de gymnastique existant encore au XXIe siècle ; la presse locale naissante, rend compte d'événements comme les festivités marquant le Centenaire du premier envol d’une montgolfière. Annonay soigne son entrée principale en créant une nouvelle artère reliant la gare PLM au centre-ville : le boulevard de la République (1883-1888)…

XXee siècle : Au début XXe siècle, la ville conserve son aspect ancien, à l’exception du quartier de la Gare. Des travaux de construction concernent surtout les industries concentrées dans les vallées industrieuses de la Cance et de la Deûme. « Les Galeries Modernes » (actuelle Maison des Services publics) sont le premier grand magasin d’Annonay. L’église historique de Notre-Dame est reconstruite. En 1910, arrive l'électricité.

La Première Guerre mondiale provoque 552 morts originaires d'Annonay. [réf. nécessaire]

Le 23 août 1926, l’hôtel de ville est pris par un incendie. Sa bibliothèque comportant 30 000 ouvrages « de grande valeur » est également la proie des flammes.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Annonay voit se terminer les derniers combats de 1940, notamment par la résistance des spahis marocains retenant un temps la poussée allemande à l'entrée de la ville, dans de violents combats. Comme de nombreuses villes françaises, Annonay accueille le nouveau régime du maréchal Pétain, mais les habitants déplorent les pillages allemands, la présence de collaborateurs (et miliciens) et la main mise sur la ville de l'élite industrielle, pilier du régime de Vichy.

La paix revenue, de nouveaux secteurs d'activité se développent : l'agro-alimentaire, la production de médicaments… D’autres vont péricliter avant de se marginaliser, comme le travail du cuir et du textile après de grands conflits sociaux…

Le visage de la ville change. À partir de 1949, sur des terres agricoles à proximité de l’usine Besset, un nouveau quartier se crée, il comprend des grands ensembles immobiliers, des lotissements, des écoles, des infrastructures sportives et des commerces. Les catholiques bâtissent la quatrième église de la ville. L’urbanisation s'étend en direction de Boulieu-lès-Annonay, de Roiffieux et surtout de Davézieux avec une importante zone industrielle et commerciale.

Dans la ville ancienne, la Deûme est couverte sur plus d’un kilomètre, ce qui permet de créer l’avenue de l’Europe. La vieille ville est rénovée progressivement, les façades noires sont mises en couleur. Des friches industrielles sont réhabilitées pour de nouveaux usages.

Les Annonéens fêtent le centenaire de la ligne de chemin de fer (1970), Marc Seguin (1975 et 1986) et le bicentenaire de l’envol de la première montgolfière (1983).

XXIe siècle : la désindustrialisation impacte la cité, contribuant à la baisse continue de sa population depuis les années 1970. Des fleurons économiques disparaissent, ce qui entraîne des pertes d’emplois dans les tissages industriels et la papeterie. Pourtant de nouvelles sociétés émergent dans les domaines de l’agro-alimentaire et du matériel de nettoyage.

La vie associative et culturelle est riche. Les Annonéens fêtent le centenaire de l'ouverture au culte de la nouvelle église Notre-Dame (2012) et de la création de l’usine de Joseph Besset (2013).

Les rénovations et les constructions se poursuivent. Le centre ancien fait l'objet d'un projet de rénovation dans le cadre. Le long de la Deûme est aménagée une nouvelle entrée de la ville, elle débouche sur la place des Cordeliers maintenant embellie et débarrassée de son parc à voitures. La ville, gérée par l’intercommunalité s’étend depuis les vallées de la Cance et de la Deûme en amont d’Annonay, jusqu'au plateau en direction de la vallée du Rhône.